JR二条駅から大宮通りを南に5分ほど歩くと東側に三条商店街のアーケード口が見えてくる。三条大宮から堀川三条まで約800mに及ぶアーケード街である。 続きを読む

JR二条駅から大宮通りを南に5分ほど歩くと東側に三条商店街のアーケード口が見えてくる。三条大宮から堀川三条まで約800mに及ぶアーケード街である。 続きを読む

蹴上インクラインの坂道を上がって船着き場に着く直前に小さな広場がある。そこにこの田邉朔郎の像が京都の街を見下ろすように建っている。琵琶湖疎水完成の立役者であり、東京遷都によって活気を失った京都再生に、大きな役割を果たした恩人である。 続きを読む

地下鉄東西線の「蹴上駅」1番出口から地上に出ると「ねじりまんぽ」のトンネルの上を琵琶湖疎水のインクライン(疎水を行き来する船を運ぶレール)が続く。 続きを読む

京阪石山本線「三井寺駅」で下車し、北に向かうと、すぐ琵琶湖の取水口から流れてくる人工の川=疎水に出る。その疎水沿いを西に向かうと「北国橋」があり、そこが琵琶湖疎水の「船の旅」の乗下船場になっている。京都蹴上までの延長約20㎞の琵琶湖第1疎水の起点である。 続きを読む

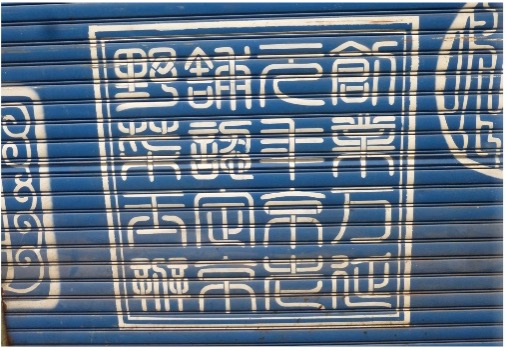

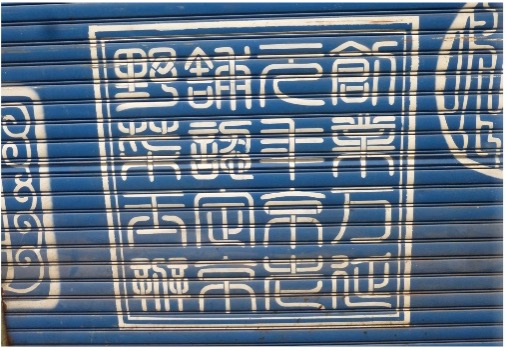

京都高島屋にある叶匠寿庵の店でふと目に留まった最中。4つの正方形の中に古代文字がきれいに刻まれていた。名前は「大石最中」。 続きを読む

地下鉄東西線「御陵駅」2番出口から三条通を東に向かう。10分ほど街中を歩くと突然、左側に森の気配を感じる。そこが天智天皇陵の参道入り口だった。その入り口のそばに、この「日時計」は建っている。 続きを読む

「綾傘鉾」は、四条通より一筋南、烏丸通より一筋西へ入った、下京区綾小路通室町西入善長寺町にある。すでに応仁の乱(1467~1477)以前から巡行に参加していた記録を持つ由緒ある鉾である。 続きを読む

この秋、「妙心寺」の塔頭「大法院」の「露地庭」を訪ねた。客殿の間で抹茶をいただき、静かに庭の紅葉を観賞する。柱に仕切られたキャンバスの中に風が吹くとゆるやかに紅葉が散って、なんともゆったりとした極上の秋の一瞬間を過ごした。 続きを読む

© 2026 ゴット先生の京都古代文字案内

Theme by Anders Noren — Up ↑