まもなく京都は祇園祭の季節を迎えます。祇園祭の楽しみといえば、「山」や「鉾」と呼ばれる山車が点在する「山鉾」の町内を巡り歩くことです。山や鉾に飾られている重要文化財級の絨毯や工芸品を間近で観賞したり、お目当ての山鉾の「ちまき」や「手ぬぐい」を買ったりしながら、普段通ることのない「通り」を「山鉾」の地図を片手に行ったり来たりすることです。(ちなみに、買った「ちまき」は1年間玄関に飾ります。)

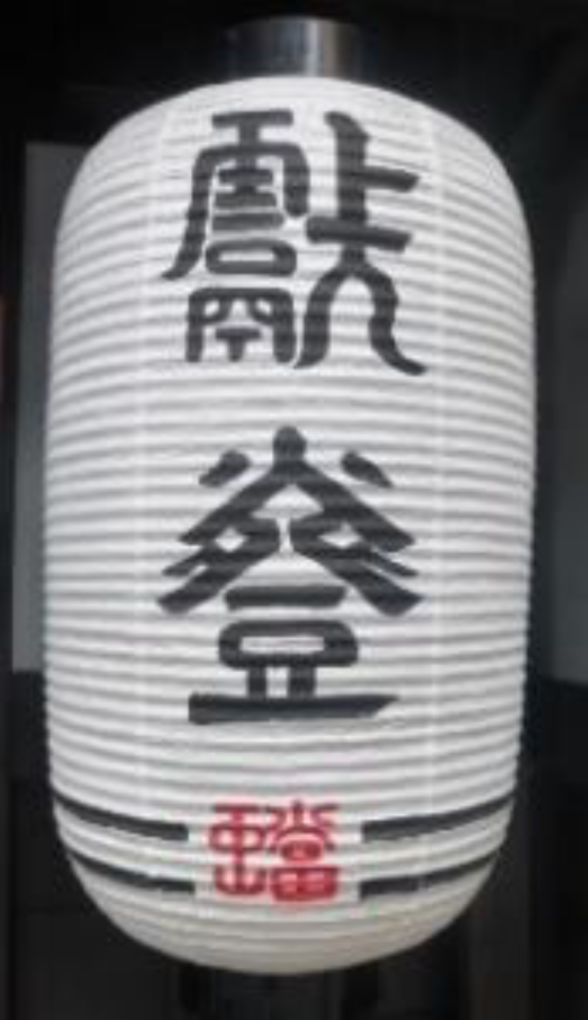

その道すがら「通り」の町屋や店先の玄関につるされている提灯の字に目が留まります。提灯に書かれているのは、たいてい古い「篆文体(2200年前)」で書かれた「献燈」や「御神燈(鐙)」という文字です。祇園祭で飾られる祭提灯の多くは古い字体が多いです。千年を超える京都の伝統行事にはやはり古い字体がよく似合います。

献・獻/金文3000年前 |

献・獻/篆文2200年前 |

「献鐙」の「献」は、今は「南」と「犬」との組み合わせですが、もとは「獻」と書きました。(写真の献は獻です)「南」のもとの形は、神様へのお供え物を盛り付ける器です。その器は「犬」の血で清められました。その清められた三本足の器(鬲)を「献」といい、神に供え捧げる器なので、「たてまつる、ささげる」の意味となりました。ですから、燈(ともしび、灯)を(神に)捧げることが「献燈」です。「御神燈(鐙)」も「献燈」とほぼ同じ意味です。(「灯」は「燈」の俗字です。)

家の玄関に吊るされた「祭提灯」だけでなく、思いがけないところに古代文字が用いられていることがあり、新しい古代文字との出合いがあるのも山鉾巡りをする楽しみの一つになっています。祇園祭での古代文字との出合いの一つを紹介します。

その出合いの場所は、四条通りより一筋南に下った「綾小路通り」沿いの「綾小路室町」でした。そこにある「鉾」のひとつ、「綾傘鉾」です。「鉾」は「長刀鉾」や「菊水鉾」のように、長い真木をもつ大型のものが多いのですが、綾傘鉾は「鉾」という名前はついていますが、長い真木をもつ鉾ではないので目立たない鉾です。その代わり、名前の由来となった大きな傘を包むように飛天の像が描かれた同飾りをもつ美しい鉾です。その上、この傘鉾の歴史は古く、「応仁の乱(1467年~1477年)」以前から巡行に参加していた記録を持ちます。「綾傘鉾」の名前を持つのは、室町時代の昔から「綾小路通り」のこの町内から山鉾巡行に出て行ったことからつけられた名前です。すでに、550年以上参加していることになります。

さて、最初に古代文字を見つけたのは、その綾傘鉾の駒形提灯でした。「綾小路」の「綾」という字の篆文体が提灯に描かれていました。それに誘われて綾傘鉾に近づいてみると、傘鉾の台車の欄干の飾り金具にも、大きな傘の中にも「綾」の古代文字が描かれていました。

とくに、天蓋と呼ばれる傘の中を下から覗いてみると、傘の外周に「綾」の篆文がびっしりと並んでいました。黒く塗られた竹の骨の美しさと透けて見える無数の「綾」の古代文字を彩った傘のデザインに魅了されました。

綾/篆文2200年前 |

この鉾のシンボルマークの「綾」は「糸へん」と「夌」との組み合わせです。「夌」には「ひしの実」のとがった角、菱形という意味があります。「糸へん」のつく「菱形」=「綾」は、「菱形の模様を織り出した絹」のことをいい、「あやぎぬ、あや」の意味で用いられました。「綾傘鉾」の集会所で授ける「手ぬぐい」は、菱形の柄を基調にしたデザインです。

ところで、祇園祭は疫病や禍をもたらす悪霊を鎮める神事から始まった祭りです。悪霊を鎮めるために、神の依りつく「依り代」として小型の鉾を町々に飾り、持ち歩いて悪霊退散を願ったのが始まりとされています。神を祀った鉾の前を、棒を振って囃したり、鳴り物をたたいたりして悪霊を祓う「囃しもの」の神事も行われました。その姿が祇園祭の一番古い面影を残していると言われています。

傘鉾の名前を持つ「綾傘鉾」と「四条傘鉾」は巡行の行列に今もその一番古い「囃しもの」の姿を残しています。背の高い真木を持った鉾が勇壮に通りをめぐる姿を「巡行」だと私たちは思いがちですが、山鉾巡行の原型は、意外にも綾傘鉾や四条傘鉾のように小型の神の依り代と囃しものを合わせた行列だったのです。

是非、今年祇園祭を見物される際には、「綾傘鉾」を見逃さないでください。古代文字「綾」の美しさも焼き付けてくださるとうれしいです。

放送日:2019年6月24日

コメントを残す